Dari sekian banyaknya bahasa, terdapat 10 bahasa yang secara resmi termasuk ke dalam bahasa Internasional. Dari 10 bahasa tersebut enam bahasa, seperti bahasa Inggris, Perancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, merupakan bahasa resmi PBB. Sedangkan empat bahasa lainnya, seperti bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi UNESCO.

Setiap bahasa tersebut, termasuk bahasa Arab, terdapat unsur-unsur pembentuk bahasa mulai dari unsur terkecil seperti huruf, kemudian dari huruf terbentuk kata, dari beberapa kata menjadi kalimat, dari beberapa kalimat terbentuk paragraf, dan dari beberapa paragraf terbentuk wacana. Dari sekian unsur pembentuk bahasa tersebut yang paling sering dibahas yaitu kata, karena mulai dari kata muncul adanya makna tertentu.

Seperti apa kata dalam bahasa Arab? Dan ada berapa kata dalam bahasa Arab?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mari simak penjelasan berikut:

Pengertian kata dalam bahasa Arab

Dalam bahasa Arab “kata” diistilahkan dengan kalimah (كَلِمَةٌ) yang mempunyai pengertian اَصْغَرُ وِحْدَةٍ تُبْنَى عَلَيْهَا اللُّغَةُ, yaitu unsur terkecil di mana suatu bahasa dibangun. Kata merupakan unsur terkecil yang sudah memiliki makna tertentu. Seperti kata benda, yang dalam bahasa Arab identik dengan kata isim (إسم), contohnya seperti مَكْتَبٌ (meja), لِبَاسٌ (pakaian), قَلَمٌ (pulpen) dan lain-lain.

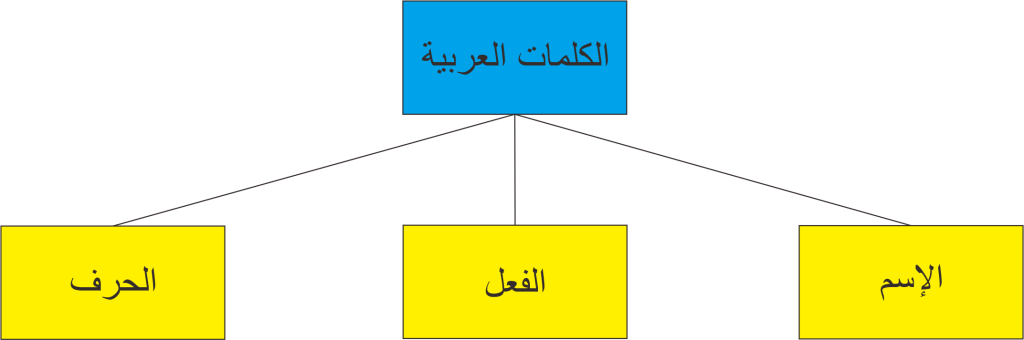

Macam-macam kata dalam Bahasa Arab

Terdapat tiga macam kata pembentuk suatu kalimat dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi’il dan huruf. Dalam bahasa Indonesia Isim identik dengan kata benda, fi’il identik dengan kata kerja, dan huruf identik dengan kata sambung. Pada dasarnya, gabungan beberapa kata tersebut akan membentuk suatu kalimat yang sempurna (جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ). Akan tetapi, dalam kasus tertentu terdapat gabungan kata yang tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna, misalnya syarat (شرط) yang belum ada jawabnya (جواب), seperti contoh berikut:

إِنْ قَامَ زَيْدٌ

“Jika Zaid berdiri”

Contoh tersebut merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu huruf (إن), fi’il(قام), dan isim (زيد). Walaupun berkumpul tiga kata, tetapi contoh tersebut belum termasuk ke dalam kalimat sempurna karena maknanya belum dapat difahami, masih menimbulkan pertanyaan, karena belum ada jawab terhadap syarat. Jika sudah ada jawab, maka maknanya sudah sempurna, seperti contoh berikut:

إِنْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌو

شرط جواب

“Jika Zaid berdiri maka Umar juga berdiri”

Syaratnya lafadz إِنْ قَامَ زَيْدٌ dan jawabnya lafadz قَامَ عَمْرٌو.

1. Isim

a. Pengertian Isim

Dalam bahasa Indonesia Isim identik dengan kata benda. Syekh Ali Jarim dan Musthafa Amin dalam kitabnya, al-Nahwu al-Wadhih, memberikan pengertian isim sebagai berikut:

كُلُّ لَفْظٍ يُسَمَّى بِهِ إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوَانٌ أَوْ نَبَاتٌ أَوْ جَمَادٌ أَوْ أَيُّ شَيْئٍ آخَرَ

“Setiap lafadz yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau lainnya”

Berdasarkan definisi tersebut, isim merupakan lafadz yang menunjukkan nama, baik itu nama manusia seperti مُحَمَّدٌ, nama hewan seperti أَسَدٌ (singa), nama tumbuhan seperti شَجَرَةٌ (pohon), nama benda seperti كِتَابٌ (buku), dan lainnya.

b. Tanda Isim

Setiap kata mempunyai tanda yang menjadi pembeda dari kata lainnya. Dalam kitab al-Ajurrumiyah tanda-tanda isim ada empat, yaitu:

- Beri’rob khafadz, contoh: كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (Aku menulis dengan pulpen)

Yang menjadi contoh yaitu lafadz الْقَلَمِ yang beri’rob khofadz karena berada setelah huruf khofadz بِ

- Bertanwin, contoh: مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ (Muhammad adalah seorang Rasul)

Yang menjadi contoh yaitu lafadz مُحَمَّدٌ dan رَسُوْلٌ. Keduanya merupakan isim dengan tanda isimnya yaitu berupa tanwin

- Ada tambahan alif lam, contoh: الْمَسْجِدُ الْكَبِيْرُ جَمِيْلٌ (Masjid yang besar itu bagus).

Yang menjadi contoh yaitu lafadz الْمَسْجِدُ dan الْكَبِيْرُdengan adanya tanda isim berupa tambahan alif lam (ال). Sebenarnya, contoh tersebut terdiri dari tiga isim. Akan tetapi, tanda isim yang terdapat pada kata جَمِيْلٌ berupa tanwin.

- berada setelah huruf khafadz, contoh: أَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ (Saya pergi ke rumah)

Yang menjadi contoh yaitu lafadz الْبَيْتِ yang berada setelah huruf khafadz berupa إلى.

2. Fi’il

a. Pengertian Fi’il

Berbeda dengan isim, dalam bahasa Indonesia, fi’il identik dengan kata kerja karena berisikan kata yang menunjukkan pekerjaan. Dalam kitab al-Nahwu al-Wadhih, Syekh Ali Jarim dan Musthafa Amin memberikan definisi fi’il sebagai berikut:

كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى حُصُوْلِ عَمَلٍ فِي زَمَنٍ خَاصٍّ

“Setiap lafadz yang menunjukkan suatu pekerjaan pada waktu tertentu”

Berdasarkan definisi tersebut, fi’il merupakan kata yang menunjukkan pekerjaan. Lebih luasnya tidak hanya pekerjaan saja, tapi bisa berupa keadaan atau kondisi, seperti فَرِحَ yang mempunyai arti bahagia. Selain itu, fi’il selalu menunjukkan keterangan waktu, baik masa lampau seperti contoh fi’il madhi lafadz كَتَبَ (telah menulis), masa sekarang seperti contoh fi’il mudhori’ lafadz أَكْتُبُ (saya sedang menulis), dan masa yang akan datang seperti contoh fi’il amar lafadz أُكْتُبْ! (tulislah!) atau fi’il mudhori’ yang disertai dengan س (sin) tanfis, seperti contoh سَأَكْتُبُ (saya akan menulis).

b. Tanda fi’il

Di antara tanda-tanda fi’il yang menjadi pembeda dari kata lain, seperti yang terdapat dalam kitab al-Ajurrumiyah, yaitu ada empat:

- Berada setelah قد (Qad).

Fi’il yang berada setelah قد ada dua, yaitu fi’il madhi, contoh: قَدْ أَكَلْتُ فِي الصَّبَاحِ (Sungguh saya telah makan tadi pagi) dan fi’il mudhori’, contoh قَدْ أَكُلُ فِي الصَّبَاحِ (Terkadang saya makan di waktu pagi).

Ketika قد berada sebelum fi’il madhi makna yang terkandung yaitu لِلتَّحْقِيْقِ yang mempunyai arti “sungguh” sedangkan ketika berada sebelum fi’il mudhori’ makna yang terkandung yaitu لِلتَّقْلِيْلِ yang mempunyai arti “terkadang”.

- Bisa berada setelah س (sin).

Fi’il yang bisa diawali oleh س hanya fi’il mudhori’ saja, karena makna yang terkandung di dalamnya yaitu zaman mustaqbal (masa yang akan datang) yang mempunyai arti “akan”. Hanya saja, masa yang akan datangnya dekat (قريب), contoh: سَأَذْهَبُ إِلَى الْفَصْلِ (saya akan berangkat ke sekolah).

- Bisa berada setelah سوف (saufa).

Sama seperti س (sin), fi’il yang bisa berada setelah سوف hanya fi’il mudhori’ saja, karena makna yang terkandung di dalamnya yaitu zaman mustaqbal (masa yang akan datang) yang mempunyai arti “akan”. Hanya saja, masa yang akan datangnya jauh (بعيد), artinya pengerjaannya masih lama, contoh: سَوْفَ أَذْهَبُ إِلَى جَاكَارْتَا فِي الْعُطْلَةِ (saya akan berangkat ke ـJakarta pada masa liburan).

- Terdapat Ta Ta’nits Sakinah (Ta muannats yang berharokat sukun/mati).

Fi’il yang terdapat Ta Ta’nits Sakinah yaitu fi’il madhi, contoh كَتَبَتْ (dia perempuan telah menulis)

3. Huruf

a. Pengertian Huruf

Kata ketiga yang menjadi unsur pembentuk suatu kalimat yaitu huruf. Maksud huruf di sini ialah huruf yang sudah mempunyai makna, seperti لم yang bermakna nafyi, bukan huruf tunggal yang tidak mempunyai makna seperti huruf hijaiyyah. Dalam kitab al-Nahwu al-Wadhih, Syekh Ali Jarim dan Musthafa Amin memberikan definisi huruf sebagai berikut:

كُلُّ لَفْظٍ لَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ كَامِلًا إِلَّا مَعَ غَيْرِهِ

“Setiap lafadz yang tidak muncul maknanya secara sempurna kecuali bersanding dengan kata lain”

Berdasarkan definisi tersebut, huruf yang bisa menjadi unsur pembentuk suatu kalimat sempurna (جملة مفيدة) dalam bahasa Arab yaitu huruf yang mempunyai makna dan harus bersanding dengan kata lain. Dengan demikian, jika huruf tunggal seperti huruf hijaiyah yang belum mempunyai makna tidak termasuk ke dalamnya. Di antara contoh huruf yang sudah bermakna, seperti في (di dalam), وَ (dan), على (di atas), من (dari), dan huruf-huruf lainnya.

b. Tanda huruf

Tidak ada tanda khusus untuk huruf yang menjadi pembeda dengan kata lainnya seperti tanda khusus pada isim dan fi’il. Hanya saja, jumlah huruf hijaiyah yang membentuk huruf minimal satu huruf (و) dan maksimal tiga huruf (على), berbeda dengan isim dan fi’il yang bisa lebih dari tiga huruf. Di dalam kitab al-Ajurrumiyyah, tanda huruf yaitu kata yang tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi’il.

Baca juga:

Pengertian Ilmu Nahwu, Objek Kajian, Tujuan, dan Urgensi Mempelajarinya.